宮崎学さんの『死を食べる』(偕成社、2002)は、自動的に(たとえば1時間おきに)シャッターを切ってくれるロボットカメラをセットして、動物の死体がどんなふうに変化していくかを定点観測した写真集です。

動物や自然の姿をうつした写真集はたくさんありますが、ほかには類を見ない本(仕事)だと思います。

動物や自然の姿をうつした写真集はたくさんありますが、ほかには類を見ない本(仕事)だと思います。

たとえば死んでまもないキツネ。

入れ替わり立ち替わり、いろんな生きものがやってきます。

死んで温かい血がなくなるのを察知して、体からさっさと這い出してくるダニ。

早速、卵を産みつけにやってきたハエ。

入れ替わり立ち替わり、いろんな生きものがやってきます。

死んで温かい血がなくなるのを察知して、体からさっさと這い出してくるダニ。

早速、卵を産みつけにやってきたハエ。

2週間あまり経つと、その卵がかえって、内臓や毛皮を食いやぶってブワッとあふれるように出てくるウジ。

そのウジを目当てにハクビシンが。

キツネの肉を食べにイノシシが。

巣に敷きつめる暖かい毛布がわりに毛を集めにくる鳥もいます。

2カ月後、キツネはすっかり食べ尽くされて、骨と毛皮がわずかに残るだけに。

その骨も、小動物たちのカルシウム源になるのだそうです。

その骨も、小動物たちのカルシウム源になるのだそうです。

死んだ魚に集まってくるヤドカリの表紙を初めて見たとき、ギョッとして、おそるおそるページを開きました。(本文では、魚の目のまわりにびっしりヤドカリが群がっている写真が出てきます。不思議と柔らかい部分に集まってくるのだそうです)

最初は身構えていたけれど、写真を通して死骸が分解されていく(循環している)様子を見ていると、だんだんとホッとするような穏やかな気持ちになっているのに気がつきました。

生きものの死体は、生きものたちのごちそう。

私たちも毎日のように死んだ生きもの(肉や魚)をお店で買って、おいしく食べています。

最近とみに、死をいけないもののように語る風潮が強くなっている気がして、風通しの悪さを感じています。

一方で、生物学や、仏教(日本の現在の仏教ではなく、仏陀がひらいた初期の仏教)に携わっている人たちの、死は自然なことで特別なものととらえない記述にふれると、フラットな気持ちになります。

最初は身構えていたけれど、写真を通して死骸が分解されていく(循環している)様子を見ていると、だんだんとホッとするような穏やかな気持ちになっているのに気がつきました。

生きものの死体は、生きものたちのごちそう。

私たちも毎日のように死んだ生きもの(肉や魚)をお店で買って、おいしく食べています。

最近とみに、死をいけないもののように語る風潮が強くなっている気がして、風通しの悪さを感じています。

一方で、生物学や、仏教(日本の現在の仏教ではなく、仏陀がひらいた初期の仏教)に携わっている人たちの、死は自然なことで特別なものととらえない記述にふれると、フラットな気持ちになります。

■ 臭いはサイン

でも、動物の死体を見て美しいと感じるなんて、写真には香りがないからだと気づきました。実際の死体の場所からはものすごい腐敗臭がしているはずです。それをキャッチしていろんな生きものがやってくるのですから。

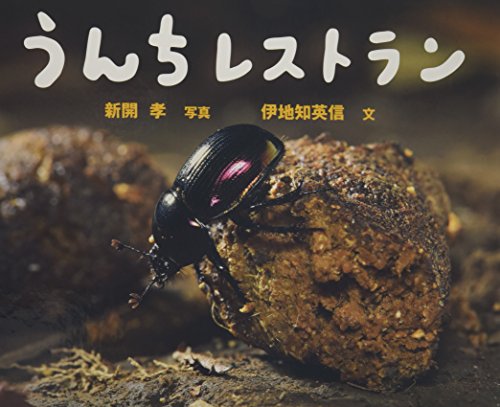

犬のうんちを嗅ぎつけやってきて、むしゃむしゃ食べてるセンチコガネ。

鼻をつまみたくなる犬のうんちがハンバーグやおはぎのようにおいしそうに見えてくるから面白いです。

大福をほおばりながら動物の死体やうんちの写真集を眺めている自分もどうかと思いますが、これも臭いがないからこそなせる技(?)ですね。

動物の死体にうんち。

見かけたら避けて通りたくなるものだったのがおいしそうに見えたり、美しく感じたり。ゆっくり受け入れられるようになっていくのは爽快です。(ただ、アスファルトの上にころがってる犬のうんちは、土の上で分解されていくのを見るのと違って、どうにも異物と感じてしまうのですが)

臭いのしない写真だからこそ、「臭いは自然の重要な要素(生きものにとって大事なサイン!)」だと、逆に気づけたのかもしれません。